キモノを魅せる大展覧会@ヴィクトリア&アルバート美術館:伝統から21世紀世界へ

「KIMONO:京都からキャットウォークまで」と題する展覧会がロンドンのヴィクトリア&アルバート美術館(通称V&A)で開催中だ。

キモノを扱う本格的な展覧会としても注目を浴びている。

さすがV&A。装飾工芸で世界トップのこのミュージアムだけのことはある。

キモノという、一国の服飾をその伝統やデザイン性だけではなく、

その窓を通して日本の社会性を眺め、いかに21世紀まで発展し、欧米のデザインに影響を与えているか、幅広く奥深く展開してみせる。

西洋の眼を通してみる展覧会だから、日本人の私にも新鮮な発見がいくつかあった。

まず、フォルムの基本が17世紀くらいに出来あがって以来、現在に至るまで、大きく変化していないという事実。

西洋の服飾史と比べれば、その長さは驚愕に値することを今更ながら気づかされた。

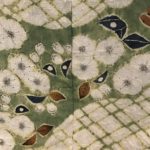

変化が現れるのはフォルムではなく文様。だからその変化は社会や時代に応じてフレキシブルで実に自由だ。

もうひとつ、性差があまりないこと−これも日本の中にいたら、あまり気に留めないことかもしれない。色合いや柄に多少の男女差があるけれど、形は基本的に同じである。

だからこそ、キモノのアイデンティティーがジェンダーを超えて共有される。

展覧会が例として提示していたのは、江戸初期、男性用と女性用の境目が曖昧であったこと。

展示室は離れていたけれど、その延長上に、なんとThe Queenのフレディー・マーキュリーが家でキモノを気軽に身につけていたことを紹介する。

性をめぐるアイデンティティーについて深い悩みを抱いていたフレディーにとって、キモノはある意味、隠れ蓑であり、アイデンティティーの開放だったかもしれないと展示は示唆する。面白い指摘だ。

展覧会全体のデザインも、日本の伝統を思わせる設えから、現代の開かれたファッションへと移行していく様子をうまく表していた。

そこには、キモノが日常着から離れてしまっても、今も、節句や成人式、結婚式など、人生の節目で意味をなしていること。

古澤万千子、松原良道、森口邦彦など、現代のキモノ作家を紹介しているだけではなく、

デビッド・ボウイ、ビョーク、スターウォーズなど、世界の音楽界・映画界に影響を与えているかも語っていて、

日本の伝統という閉じられた世界がいかに世界的に自由に展開しているかを、展示空間全体が物語っていたように思う。

ひとつ残念なことがある。それは、今日のイギリス一般市民への広がりについて、展示ではほとんど語られていないことだ。

今、ロンドンの若者たちの間では、ヴィンテージのキモノを、ドクター・マーチンのブーツやヴィンテージのジーパン、Tシャツに合わせるなど、気軽に普段着にとりいれるのが静かなブームになっている。

展示を見に来ている人々の大半は中高年のイギリス人だが、なかにはファッションに敏感な若い人々も見かけた。展示場をでたあとのミュージアムショップには、なんとビンテージの日本のキモノが100—300ポンド(2〜5万円)くらいで売られていた。ポスターや付随するビデオでは、そのような自由なキモノの取り入れ方が一部紹介されているのに、展示にはその地べたでの広がり方にはほとんど語られていない。

もちろん、限られたスペースで何を語り、語らないかの選別は必須だ。しかし、この展示のくくり方では、キモノは非日常の特別なコスチュームだけで終わってしまっている。かつて、欧米では高級食だったスシが、今はスーパーでも手軽に買えるようになったご時世に、せっかくの興味深い展覧会が、今のイギリス人が日常で袖を通すアウティングになっているその生命力を語っていないのは大変残念なことだ。

とはいうものの、キモノを総括的に語る、よくつくられた展覧会だと思う。

2020年6月21日まで ロンドン:Victoria & Albert 美術館

https://www.vam.ac.uk/exhibitions/kimono-kyoto-to-catwalk